3月21日,德国于利希研究中心Christoph Hanhart教授应邀访问我系并做客第523期“工物学术论坛”。Christoph Hanhart教授面向全系师生和校内外研究人员作了题为“XYZ & PENTAQUARK STATES - A Challenge to Our Understanding of the Hadron Spectrum”的学术报告。本次学术论坛由张黎明副教授主持,线上线下共计约100人参加。

Christoph Hanhart教授作报告

在过去的20年里,研究人员在重夸克领域发现了许多不符合传统夸克模型的新粒子态。Christoph Hanhart教授以奇特态为重点,阐述了当前对新粒子态结构提出的各种理论模型,并探讨了如何通过实验手段区分这些模型。他还强调了这些新发现对深入理解强相互作用理论(量子色动力学,QCD)的内在机制以及物质形成过程所带来的重要启示。

Hanhart教授首先从不同物质结构的尺度范围入手,介绍了QCD的研究背景,帮助听众理解QCD在高能和低能下的不同行为。随后讨论了夸克的色禁闭现象,比较了量子电动力学和量子色动力学中力与距离的关系差异,能量与距离的关系差异。

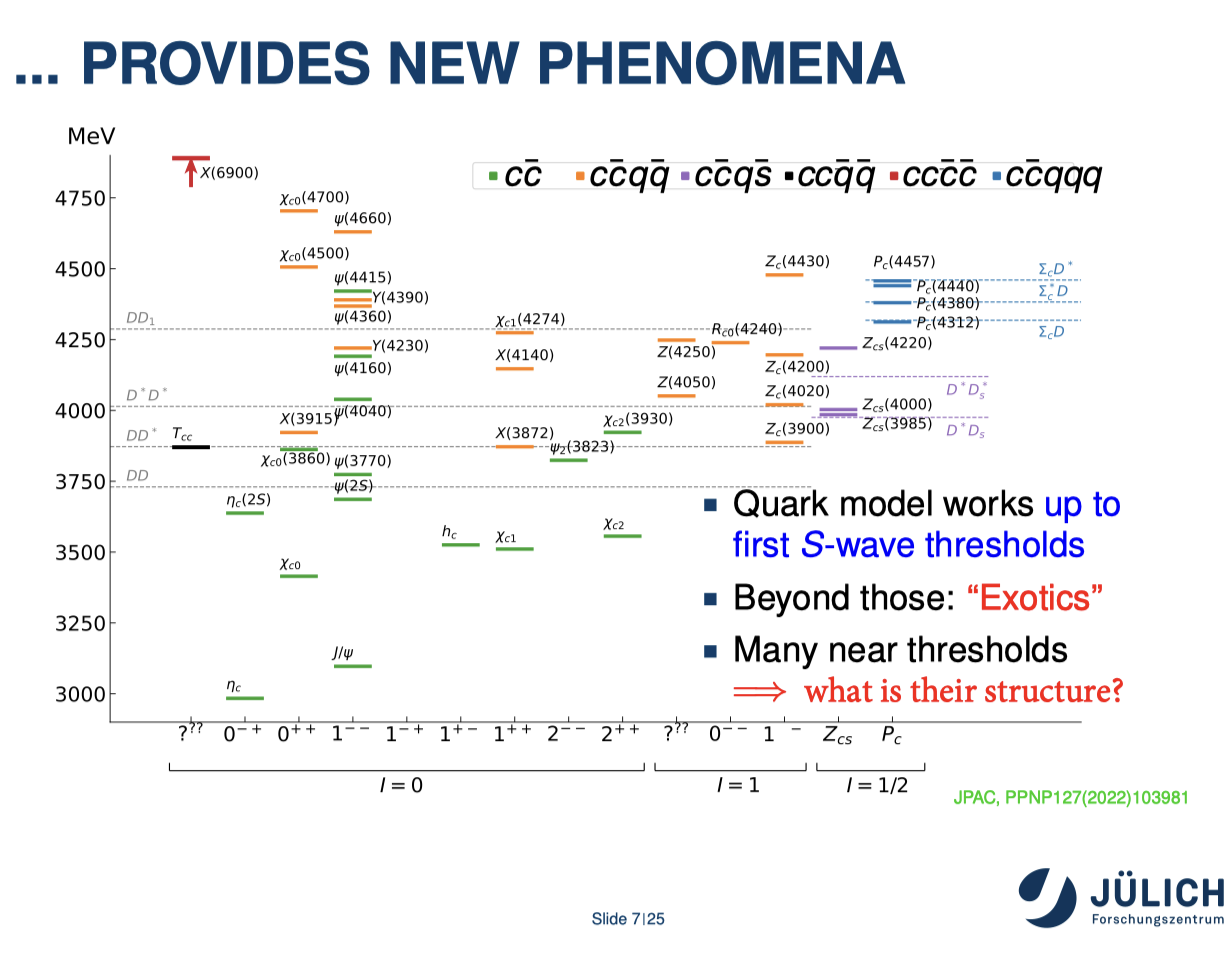

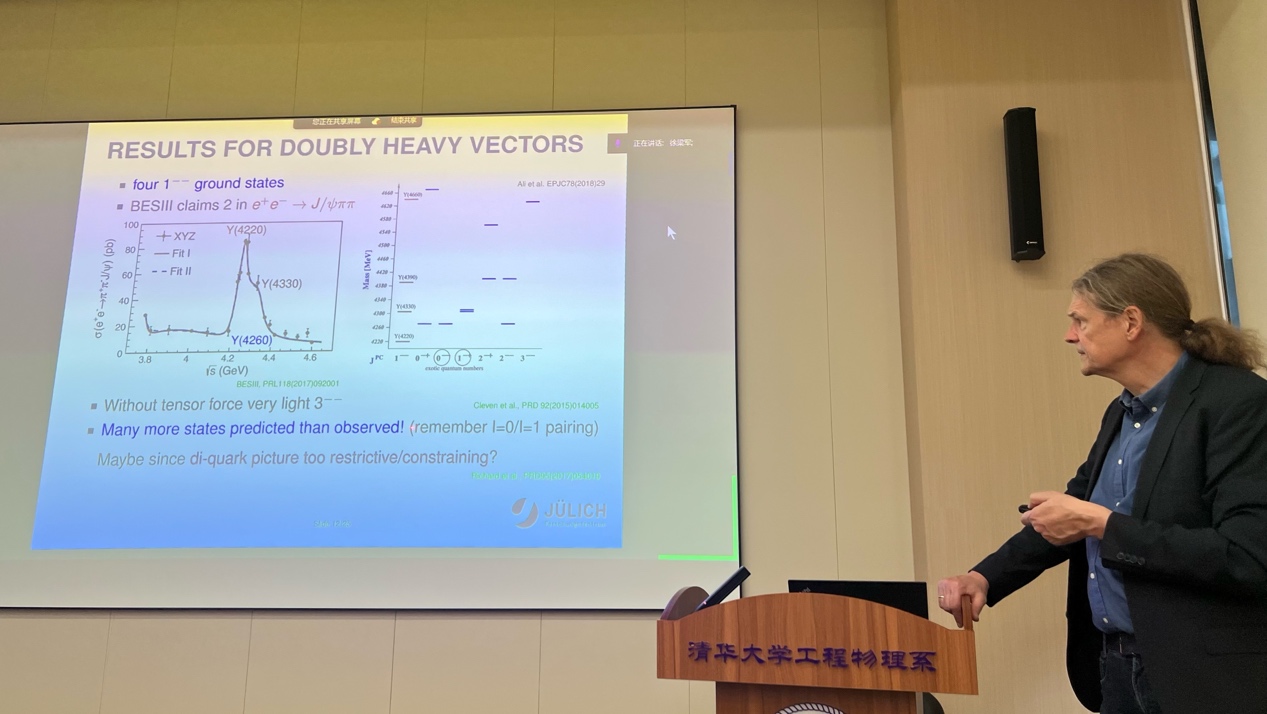

通过讨论夸克间距离增大时的弦断裂现象,Hanhart教授简单解释了奇特态存在的理论依据。随后,Hanhart 教授列出了许多XYZ粒子和五夸克态的质量分布图,指出这些粒子质量于可能的内部结构模型间在深刻关联。接着Hanhart教授分析了不同的结构模型,如强子-夸克偶素、双夸克-反双夸克、胶子球和混合态。对矢量态,Hanhart 教授主要讨论了双夸克-反双夸克结构模型相应的自旋宇称预言。对五夸克态,Hanhart 教授主要讨论了强子分子态质量的近阈性质,并分析了五夸克态在该模型下的的自旋宇称可能选项。

最后,Hanhart教授总结了当前的研究进展和未来的方向,强调实验和理论需要进一步合作以明确这些奇特态的结构。Hanhart教授在提问环节同提问者积极交流,邹冰松院士、张黎明副教授、杜大佑博士后等研究人员先后就报告提出了所关切的问题。

注:

Christoph Hanhart教授曾在波恩和悉尼攻读物理学。作为理论物理学家,他目前在于利希研究中心和波恩大学从事核物理与粒子物理交叉领域的强相互作用现象研究,并在波恩大学担任特聘教授职位。他是国际权威学术组织"粒子数据组"(Particle Data Group, PDG)的核心成员,并于2024年入选中国科学院国际人才计划(PIFI)杰出科学家。